속초7.4℃

속초7.4℃ 북춘천1.4℃

북춘천1.4℃ 철원-2.3℃

철원-2.3℃ 동두천0.5℃

동두천0.5℃ 파주-1.2℃

파주-1.2℃ 대관령0.5℃

대관령0.5℃ 춘천1.9℃

춘천1.9℃ 백령도7.8℃

백령도7.8℃ 북강릉5.9℃

북강릉5.9℃ 강릉8.5℃

강릉8.5℃ 동해8.1℃

동해8.1℃ 서울2.9℃

서울2.9℃ 인천4.4℃

인천4.4℃ 원주4.4℃

원주4.4℃ 울릉도11.4℃

울릉도11.4℃ 수원3.0℃

수원3.0℃ 영월5.3℃

영월5.3℃ 충주5.4℃

충주5.4℃ 서산3.3℃

서산3.3℃ 울진8.5℃

울진8.5℃ 청주6.9℃

청주6.9℃ 대전5.2℃

대전5.2℃ 추풍령6.0℃

추풍령6.0℃ 안동6.4℃

안동6.4℃ 상주7.1℃

상주7.1℃ 포항10.4℃

포항10.4℃ 군산5.5℃

군산5.5℃ 대구9.4℃

대구9.4℃ 전주6.5℃

전주6.5℃ 울산8.2℃

울산8.2℃ 창원10.0℃

창원10.0℃ 광주8.7℃

광주8.7℃ 부산10.8℃

부산10.8℃ 통영10.6℃

통영10.6℃ 목포10.8℃

목포10.8℃ 여수10.3℃

여수10.3℃ 흑산도11.5℃

흑산도11.5℃ 완도11.6℃

완도11.6℃ 고창8.7℃

고창8.7℃ 순천8.8℃

순천8.8℃ 홍성4.5℃

홍성4.5℃ 서청주5.0℃

서청주5.0℃ 제주12.7℃

제주12.7℃ 고산12.9℃

고산12.9℃ 성산10.1℃

성산10.1℃ 서귀포9.7℃

서귀포9.7℃ 진주2.6℃

진주2.6℃ 강화0.5℃

강화0.5℃ 양평3.8℃

양평3.8℃ 이천3.8℃

이천3.8℃ 인제3.3℃

인제3.3℃ 홍천3.8℃

홍천3.8℃ 태백1.8℃

태백1.8℃ 정선군5.1℃

정선군5.1℃ 제천3.8℃

제천3.8℃ 보은6.1℃

보은6.1℃ 천안5.8℃

천안5.8℃ 보령5.1℃

보령5.1℃ 부여2.2℃

부여2.2℃ 금산6.4℃

금산6.4℃ 세종6.0℃

세종6.0℃ 부안6.5℃

부안6.5℃ 임실7.4℃

임실7.4℃ 정읍7.5℃

정읍7.5℃ 남원5.6℃

남원5.6℃ 장수6.5℃

장수6.5℃ 고창군5.5℃

고창군5.5℃ 영광군8.8℃

영광군8.8℃ 김해시9.7℃

김해시9.7℃ 순창군7.0℃

순창군7.0℃ 북창원9.9℃

북창원9.9℃ 양산시10.3℃

양산시10.3℃ 보성군10.6℃

보성군10.6℃ 강진군10.9℃

강진군10.9℃ 장흥10.2℃

장흥10.2℃ 해남10.6℃

해남10.6℃ 고흥10.6℃

고흥10.6℃ 의령군7.2℃

의령군7.2℃ 함양군9.6℃

함양군9.6℃ 광양시8.4℃

광양시8.4℃ 진도군11.6℃

진도군11.6℃ 봉화0.9℃

봉화0.9℃ 영주6.6℃

영주6.6℃ 문경6.6℃

문경6.6℃ 청송군7.0℃

청송군7.0℃ 영덕8.7℃

영덕8.7℃ 의성7.8℃

의성7.8℃ 구미8.5℃

구미8.5℃ 영천9.4℃

영천9.4℃ 경주시10.3℃

경주시10.3℃ 거창7.1℃

거창7.1℃ 합천4.9℃

합천4.9℃ 밀양4.5℃

밀양4.5℃ 산청9.9℃

산청9.9℃ 거제10.3℃

거제10.3℃ 남해10.8℃

남해10.8℃ 북부산6.4℃

북부산6.4℃

|

| ▲사진=연합뉴스 |

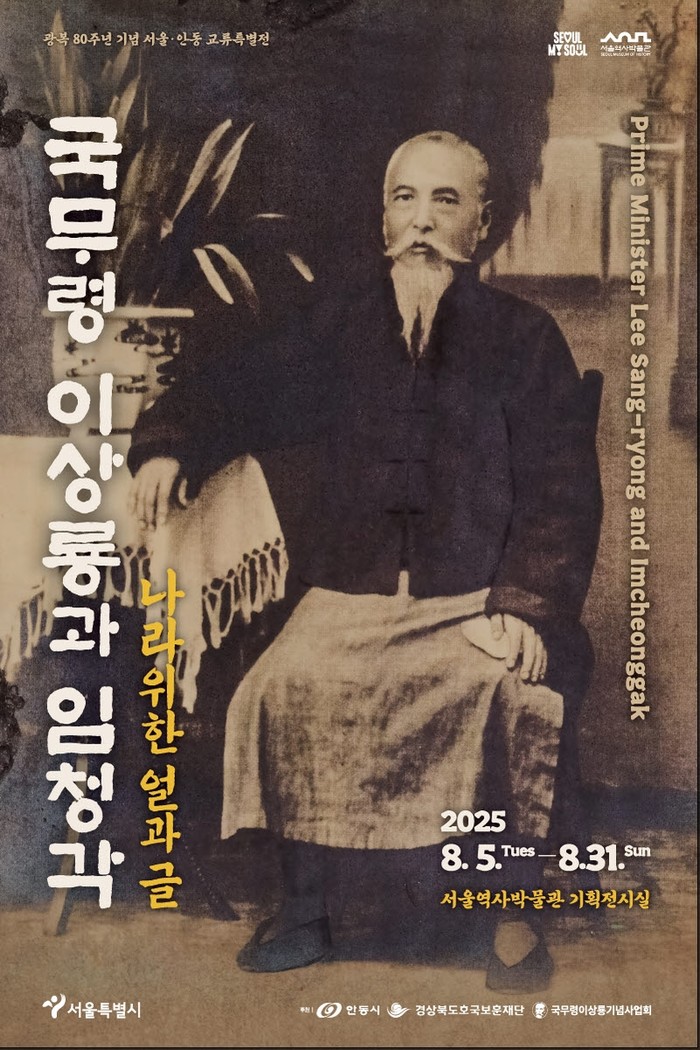

[뉴스타임스 = 권수빈 기자] 광복 80주년을 맞은 올해, 서울역사박물관에서는 대한민국 임시정부의 초대 국무령이자 항일 무장독립운동의 사상적·정신적 기반을 세운 석주 이상룡(1858~1932) 선생을 기리는 특별전이 열린다. 한 인물이 자신의 삶 전체를 던져 조국의 독립을 가꿔낸 기록을 다시 들여다보는 귀중한 자리다.

안동의 명문가 고성이씨 법흥종중에서 태어난 이상룡은 조선 말기 격동의 시대 속에서 의병운동, 계몽운동, 무장독립운동까지 아우른 보기 드문 인물이다. 을미사변 직후 의병 활동에 나섰으나 큰 성과를 얻지 못한 그는 좌절 대신 새로운 길을 선택했다. 서구 정치·사회사상과 근대적 제도에 눈을 뜬 그는 혁신유림으로 전향하며 대한협회 안동지회를 조직해 식자 계몽과 시대 개혁에 나섰다.

1910년 국권 피탈은 그의 인생을 새로 갈랐다. 1911년, 54세의 나이에 그는 일가의 가산을 처분하고 문중 사람들과 함께 만주로 향했다. 미래 세대를 위해 독립의 토대를 다시 짓겠다는 결단 때문이다.

만주에 정착한 그는 곧바로 경학사, 부민단, 서로군정서의 창립에 참여하며 독립운동 기지를 세웠다. 신흥강습소(추후 신흥무관학교)를 설립해 3,500명이 넘는 독립군을 양성한 것은 그의 생애 중 가장 빛나는 업적 중 하나다. 이들은 봉오동·청산리 전투의 주역이 되며 독립전쟁사의 핵심 인력으로 활약했다.

1925년, 중국 상하이에 머물던 임시정부는 이상룡을 대한민국 임시정부 초대 국무령, 즉 국가수반으로 추대했다. 이상룡 선생은 조국의 광복을 보지 못한 채 서간도에서 생을 마쳤으나 그의 사상과 활동은 독립운동의 정수로 국가사에 깊이 각인됐다.

이상룡은 가문의 재산을 모두 처분해 독립운동에 헌납했고, 집안 사람 대부분을 만주로 이주시키며 공동체 기반의 독립운동 체제를 만들었다. 노블레스 오블리주의 표본이자 ‘국가는 개인이 아니라 공동체가 지켜야 한다’는 일생의 신념을 실천한 것이다. 또한 계몽사상과 무장독립투쟁을 하나의 흐름으로 이어낸 인물로, 한국 근대국가 형성을 향한 지적·군사적·조직적 기반을 동시에 마련한 지도자로 꼽힌다.

서울시와 안동시는 2023년 체결한 문화·관광 교류 협약을 바탕으로 이번 특별전을 공동 기획했다. 2025년은 이상룡이 임시정부 초대 국무령으로 취임한 지 100주년이 되는 해이자 광복 80주년이라는 중대한 역사적 전환점이다.

|

| ▲사진=서울시 |

전시는 총 90여 점의 자료로 그의 생애 전반을 입체적으로 구성한다. 의병 활동 초기의 기록, 계몽유림으로서의 활동 자료, 만주에서 건설한 독립운동 기지와 신흥무관학교 관련 문헌, 그의 문집 석주유고에 남긴 정치·역사·사상적 텍스트들이 중심을 이룬다. ‘독립운동의 정신적 토대는 무엇이었는가’라는 질문을 그의 글, 서예, 편지, 독립선언문 등으로 다시 비추어본다.

전시에서는 고성이씨 종택 ‘임청각(臨淸閣)’도 큰 비중으로 다룬다. 임청각은 현존하는 조선시대 살림집 가운데 가장 큰 규모를 자랑하하며 무려 열 명의 독립운동가를 배출한 집으로 역사적 가치가 매우 크다. 일제는 임청각을 훼손하기 위해 경부선 철도를 건물 바로 앞에 내며 건물의 중심 공간을 파괴했다. 최근 정부와 안동시가 주도한 복원 사업으로 훼손 구간이 원형에 가깝게 복원되면서 독립운동의 상징 공간으로 다시 자리 잡고 있다. 이번 전시는 복원 과정과 의미를 시민에게 소개하는 자리이기도 하다.

광복 80주년, 국무령 취임 100주년을 맞아 열리는 특별전은 ‘독립은 어떻게 탄생했는가’

라는 질문을 다시 던진다. 한 지도자의 업적을 찬양하는 것이 아니라 ‘현재를 살고 있는 우리가 어떤 나라를 만들고자 하는가’라는 질문을 되돌린다. 이러한 점에서 ‘나라 위한 얼과 글’이라는 부제가 묵직하게 느껴진다.

뉴스타임스 / 권수빈 기자 ppbn0101@newstimes.press

[저작권자ⓒ 뉴스타임스. 무단전재-재배포 금지]